○海陽町町有車両管理規則

平成18年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町有車両の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 課長等 海陽町課設置条例(平成18年海陽町条例第7号)第2条に規定する課及び室の長、海陽町教育委員会の次長及び課長並びに海陽町議会事務局長をいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の安全運転管理者をいう。

(3) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の副安全運転管理者をいう。

(4) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条の普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車をいう。

(5) 自動二輪車 自動車及び軽自動車(道路運送車両法第3条の軽自動車をいう。以下同じ。)のうち二輪のものをいう。

(6) 原動機付自転車 道路運送車両法第2条第3項の原動機付自転車をいう。

(7) 小型特殊自動車 道路運送車両法第3条の小型特殊自動車をいう。

(8) 町有車両 自動車、軽自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車で、かつ、海陽町の所有に属するものをいう。

(9) 職員 一般職、特別職(常勤、非常勤を含む。)臨時職員、地方公共団体の他の任命権者の任命した職員をいう。

(町有車両の管理)

第3条 町有車両は、当該車両の所属する課等の長が管理するものとする。

2 課長等は、管理する町有車両について、常に有効適切な運用を図り、善良な管理者の注意をもって、良好な維持保全に努めなければならない。

3 課長等は、管理する町有車両について、その保管に関する事項及び町長が別に定める整備に関する事項を処理させるため、所属の職員のうちから、それぞれ保管責任者及び整備責任者を指定するものとする。

(事故防止)

第4条 課長等は、町有車両の整備及び運転者の教育を行う等常に事故の防止に努めなければならない。

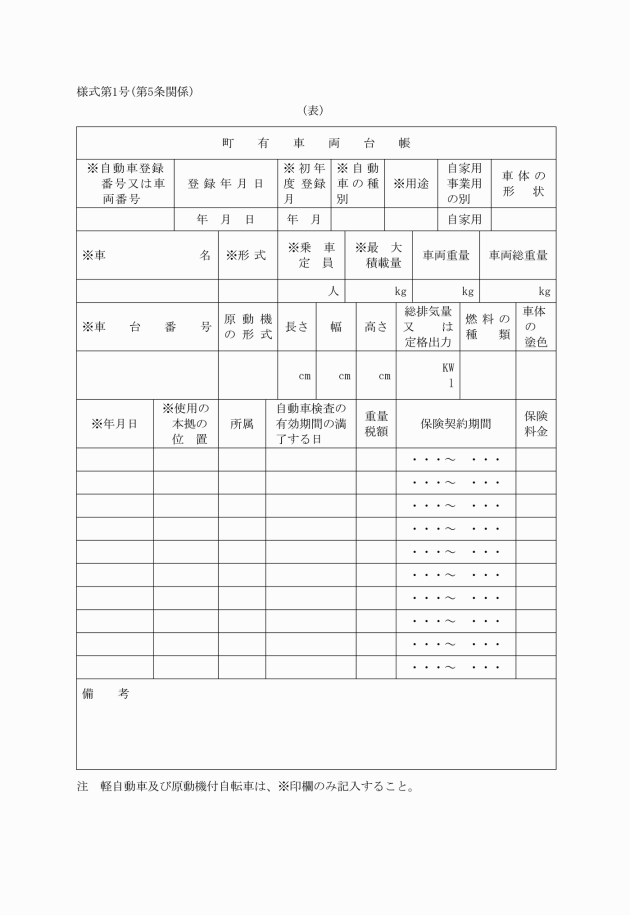

(町有車両台帳)

第5条 課長等は、管理する町有車両について、町有車両台帳(様式第1号)を作成し、保管しなければならない。

2 前項の町有車両台帳は、当該車両の管理換えを行うときは、管理換えを受ける課長等に引き継がなければならない。

3 行革政策課長は、すべての町有車両について、町有車両台帳を作成して、整備しておかなければならない。

道路交通法第3条の規定による自動車の種類 | 運転免許取得後の運転経験年数 |

大型自動車 | 1年以上 |

中型自動車 | 1年以上 |

準中型自動車 | 1年以上 |

大型特殊自動車 | 1年以上 |

普通自動車 | 6月以上 |

大型自動二輪車 | 3月以上 |

普通自動二輪車 | 3月以上 |

小型特殊自動車 | 3月以上 |

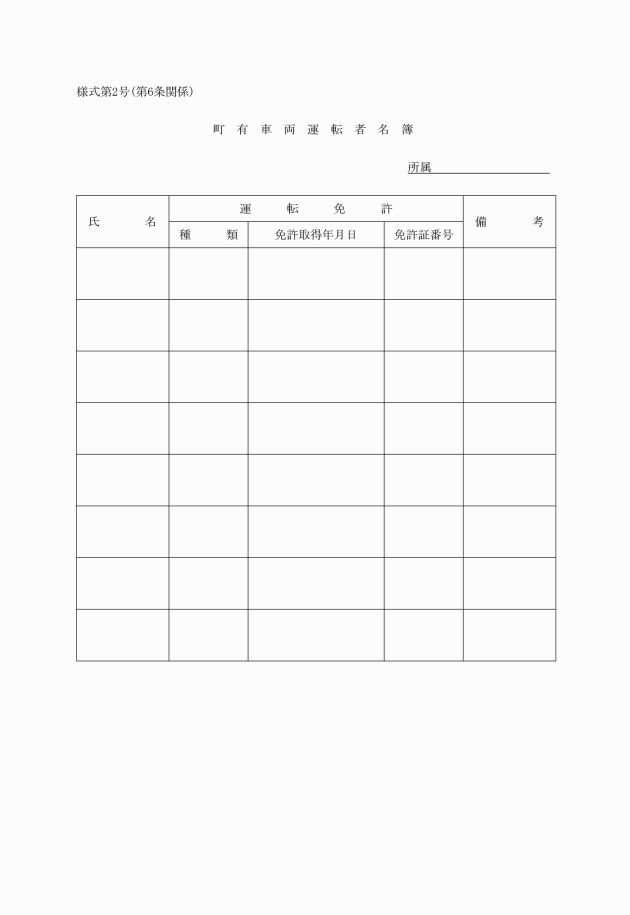

3 課長等は、毎年4月1日現在の町有車両運転者名簿の写しを、その年の5月31日までに、総務課長に送付しなければならない。

(町有車両の保管場所)

第7条 町有車両は、所定の車庫又は保管場所に保管しなければならない。ただし、課長等が用務の都合によりやむを得ない理由があると認めたときは、臨時に他の場所に保管することができる。

(町有車両の自宅保管等の禁止)

第8条 課長等は、町有車両を職員の通勤の用に供し、又は職員の自宅等に保管させてはならない。ただし、当該職員の職務の特殊性により、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(非常災害時の対策)

第9条 課長等は、毎事業年度の初めに、町有車両の非常災害時における避難計画を作成し、所属職員に周知させておかなければならない。

(使用の禁止)

第10条 町有車両は、公用以外の目的のために使用してはならない。ただし、公共的な目的に使用する場合で町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(使用手続)

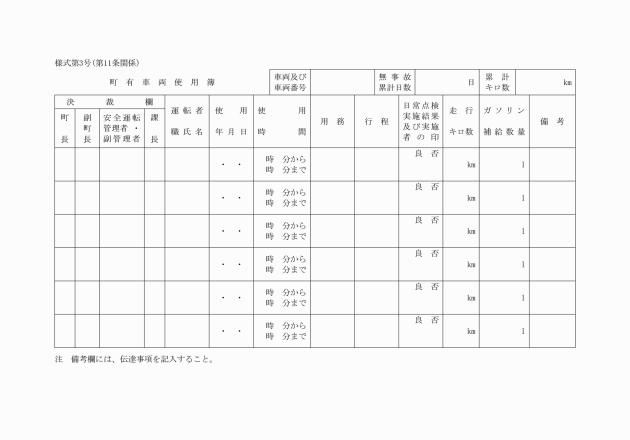

第11条 町有車両を使用しようとする者は、町有車両使用簿(様式第3号)により、課長等の承認を受けなければならない。

(法令違反等の運転命令の禁止)

第12条 課長等は、道路交通法第75条第1項の規定に違反して、又は心身の故障により町有車両を運転することができなくなったと認められる者その他町有車両を運転することが不適当であると認められる者に、町有車両の運転を命じ、又はこれを容認してはならない。

(安全運転管理者の選任)

第13条 町長は、車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を選任しなければならない。

2 町長は、前項の規定により安全運転管理者を選任し、又は解任したときは、15日以内に所轄の警察署長を経由して徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。

(安全運転管理者の任務)

第14条 前条第1項に規定する車両の安全な運転に必要な業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第6条第1項の規定により町有車両を運転することができる者(以下「運転者」という。)以外の者に町有車両の運転を命じ、又は運転することを容認してはならないこと。

(2) 酒気を帯び、又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により、正常な運転のできないおそれのある状態の者に町有車両を運転することを命じ、又はそのような状態にある者が町有車両を運転することを容認してはならないこと。

(3) 道路交通法第85条第5項に規定する者に車両重量が1万1,000キログラム以上の自動車、最大積載重量が6,500キログラム以上の自動車又は乗車定員が30人以上の自動車を運転することを命じ、又は運転することを容認してはならない。

(4) 法令又は公安委員会で定める最高速度を超えて車両を運転させないようにするとともに、運転の安全を確保するための規制に従わせなければならない。

(5) 高速自動車国道等における運転者の義務を遵守させること。

(7) 運転者の勤務状況を把握し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。

(副安全運転管理者の選任及び任務)

第15条 町長は、安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者を選任しなければならない。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助し、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。

(運転者の遵守義務)

第16条 運転者は、道路交通法に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 自己の運転する町有車両の性能、構造及び特徴を熟知し、運転前には必ず道路運送車両法第47条の2に規定する日常点検を行う。

(2) 用務の都合その他の理由により帰庁予定日又は著しく帰庁予定時刻が遅れるときは、電話等の方法により、速やかにその旨を課長等に報告し、承認を受けること。

(3) 町有車両の運転を終わったときは、当該車両を点検し、必要な整備を行い、第7条の規定により車庫等に保管すること。

(5) 町有車両の運転を終わったときは、町有車両使用簿に必要な事項を記録し、課長等に報告すること。

(町有車両の修理)

第17条 町有車両の修理は、運転者が自ら実施できるものを除き、道路運送車両法第78条第1項の規定による認証を受けている事業場で行わなければならない。ただし、町長が別に定める町有車両の修理については、この限りでない。

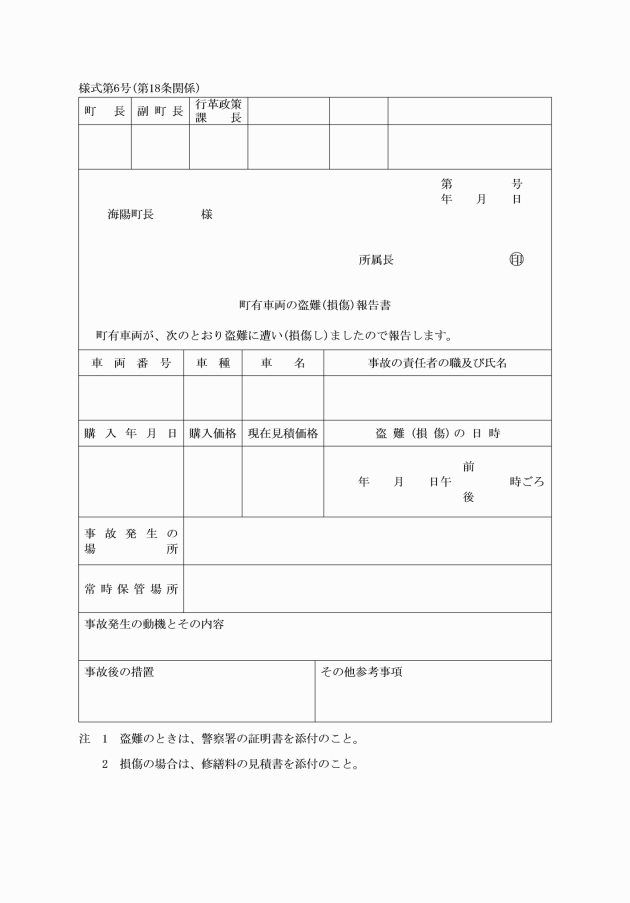

(盗難及び損傷の報告)

第18条 第3条第3項の規定による町有車両の保管責任者は、当該保管に係る車両が盗難に遭い、又は損傷(交通事故による場合を除く。)したときは、速やかに、その旨を課長等に報告しなければならない。

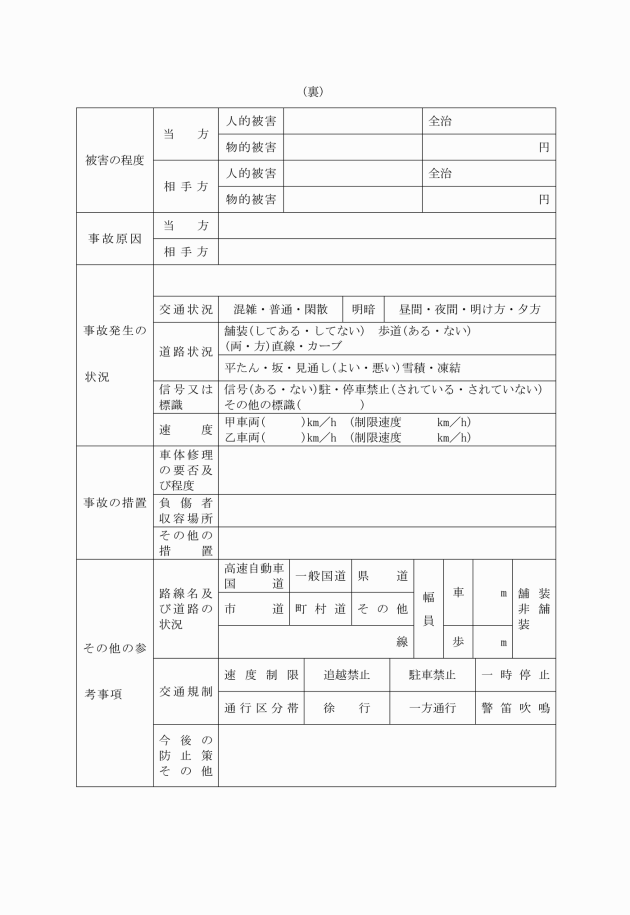

(交通事故の措置及び報告)

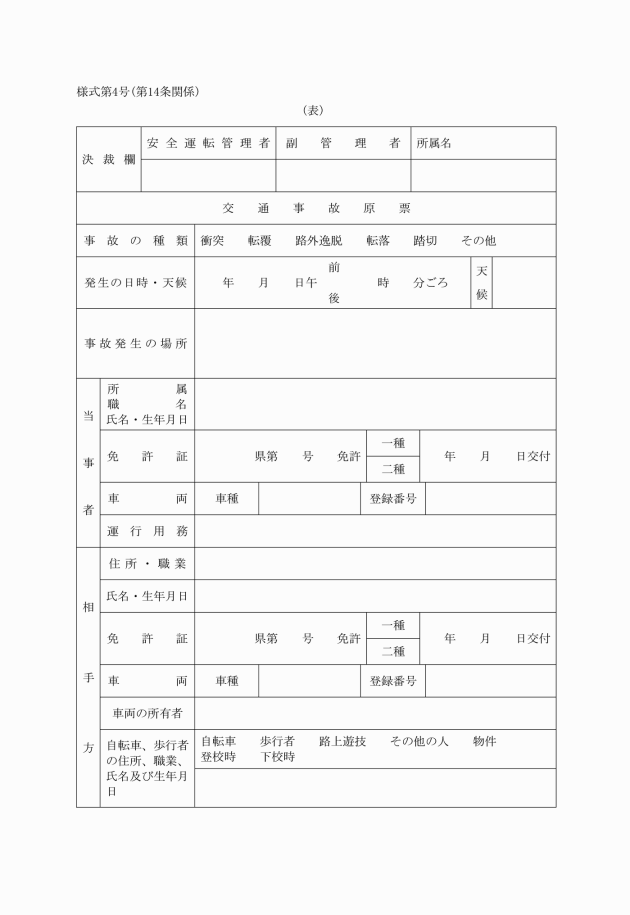

第19条 運転者は、自己の運転する町有車両により交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について必要な措置を講ずるとともに、電話等の方法で課長等及び警察官に報告し、その指示に従わなければならない。

2 課長等は、前項の報告があったときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、速やかに行革政策課長及び総務課長にその状況を通報するものとする。

3 課長等は、前項の規定によるもののほか、遅くとも10日以内に、交通事故原票をもって、町長に報告しなければならない。

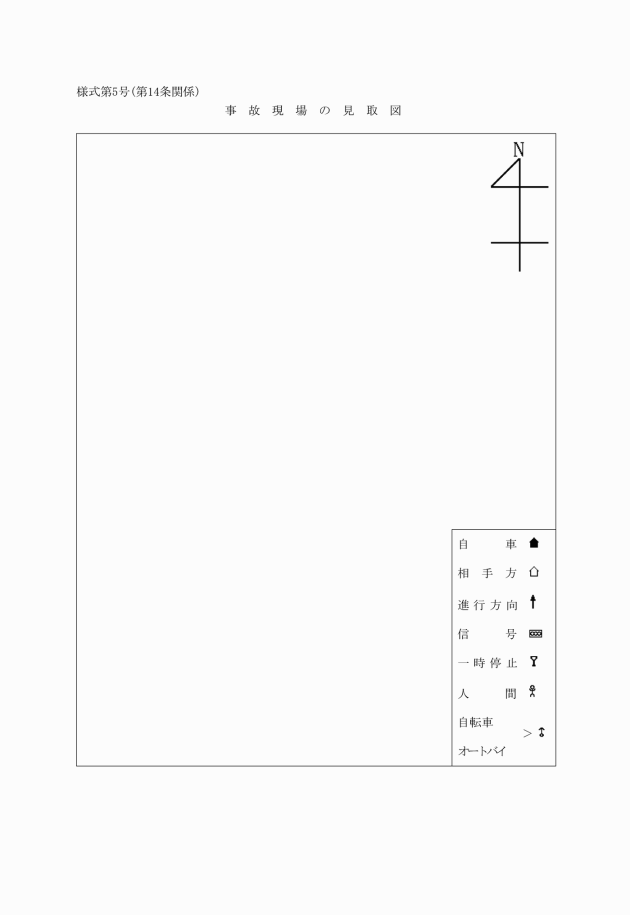

4 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事故現場の見取図

(2) 事故車双方及び相手方物件の写真

(3) その他必要な書類

(町有車両の事故処理審査会)

第20条 町有車両の事故に関し、次に掲げる事項を審査するため、町有車両事故処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 町有車両の運行によって他人の生命若しくは身体を害したとき、又は違法に他人の財産を害したときにおける自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく町の損害賠償責任の有無及び損害賠償額

(2) 町有車両を運転した者が、故意又は過失により、町に損害を与えたときにおける国家賠償法第1条第2項、民法第715条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8の規定に基づく当該運転した者に対する求償権の有無及びその処理

(審査会の構成)

第21条 審査会の会長は、副町長をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 町長が課長等のうちから指名する者

(3) 町長が海陽町職員組合の推薦に基づき指名する者

3 会長は、会務を総理し、会議を招集する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第22条 会議は、必要の都度会長が招集し、事案について審査し、その意見を町長に具申するものとする。

2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、会長において重大な事件と認められる場合に開くものとし、その場合は、書面による合議をもって審査することができる。

(関係機関の意見聴取等)

第23条 審査会は、審査のため必要があるときは、関係機関の長に対し、意見を聴くことができる。

2 審査会は、審査のため必要があるときは、審査に付された職員その他の関係職員の出席を求めて事件の実情を聴取し、又はこれらの者の陳述を聴くことができる。

(審査会の庶務)

第24条 審査会に関する庶務は、行革政策課で処理する。

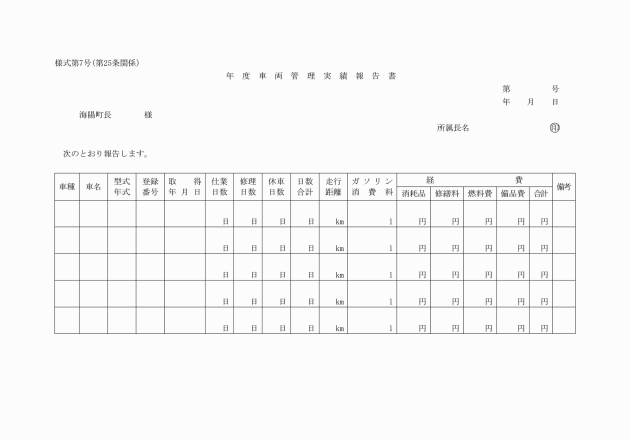

(車両管理実績報告)

第25条 課長等は、毎事業年度中における町有車両の使用等の実績を、車両管理実績報告書(様式第7号)により、翌年度の6月30日までに、町長に報告しなければならない。

(実地調査等)

第26条 行革政策課長は、必要があると認めるときは、町有車両の管理状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海部町町有車両管理規則(平成8年海部町規則第1号)又は宍喰町町有自動車使用条例(昭和35年宍喰町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年3月23日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月30日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。