○海陽町立小中学校管理規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育課程(第4条―第6条)

第4章 児童生徒(第7条―第20条)

第5章 教材教具(第21条―第24条)

第6章 組織編制(第25条―第36条)

第7章 職員(第37条―第45条)

第8章 施設設備の管理(第46条―第60条)

第9章 補則(第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と海陽町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の権限及び責任関係を明らかにし、もって学校の自律性に基づく学校の管理及び運営の基本的事項について必要な事項を定め、円滑適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に基づく学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 令第29条に基づく学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認め、教育委員会の承認を得た日

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条の規定により、臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他学校長が必要と認める事項

第3章 教育課程

(教育課程の編成、支援、周知)

第4条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準に従い、かつ、各学校の児童、生徒(以下「児童等」という。)及び地域の実態等を踏まえて、学校長が編成するものとする。

2 学校長が教育課程を編成するに際して、教育委員会は教育課題等に配慮し、学校の求めに応じて、専門的な支援を行うよう努める。

3 学校長は、編成した教育課程について、保護者及び地域住民に周知するものとする。

(教育課程の届出)

第5条 学校長は、前条で編成した教育課程を学年始めに教育委員会に届け出なければならない。届出後、変更した場合も同様とする。

2 前項の届出事項は、次のとおりとする。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学校経営の重点

(4) 授業時数の配当

(5) 年間行事計画

(校外行事の届出)

第6条 学校長は学校における修学旅行、校外試合、水泳、キャンプその他の校外行事でその実施地が県外の場合又は宿泊を要する場合は、あらかじめ教育委員会に届出をし、その承認を得なければならない。ただし、その実施地が県内の場合又は宿泊を要しない場合は、当月分をまとめて教育委員会に報告することとする。

2 教育課程の年間計画に基づく生活科、総合的な学習の時間等における校外活動は町内を離れない限り校外行事の届出は要しない。

3 前2項の学校行事の計画を作成するに際しては、教育的価値、児童等の安全及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。

第4章 児童生徒

(指導要録及び出席簿の様式)

第7条 施行規則第24条に規定する児童等の指導要録及びその抄本並びに施行規則第25条に規定する児童等の出席簿についての様式は、教育委員会が定める。

2 教育委員会は、指導要録の様式及び出席簿の様式を定めるに当たって、あらかじめ、所管の学校長の意見を聴くものとする。

(指導要録の写し及び抄本の送付)

第8条 前条の指導要録の抄本又は写しの送付は、児童等の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(成績評価)

第9条 児童等の成績の評価は、学習指導要領に示されている目標を基準として行う。

2 前項の評価の方法については、学校長が定めるものとする。

(卒業の認定及び卒業証書)

第10条 学校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童等には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。

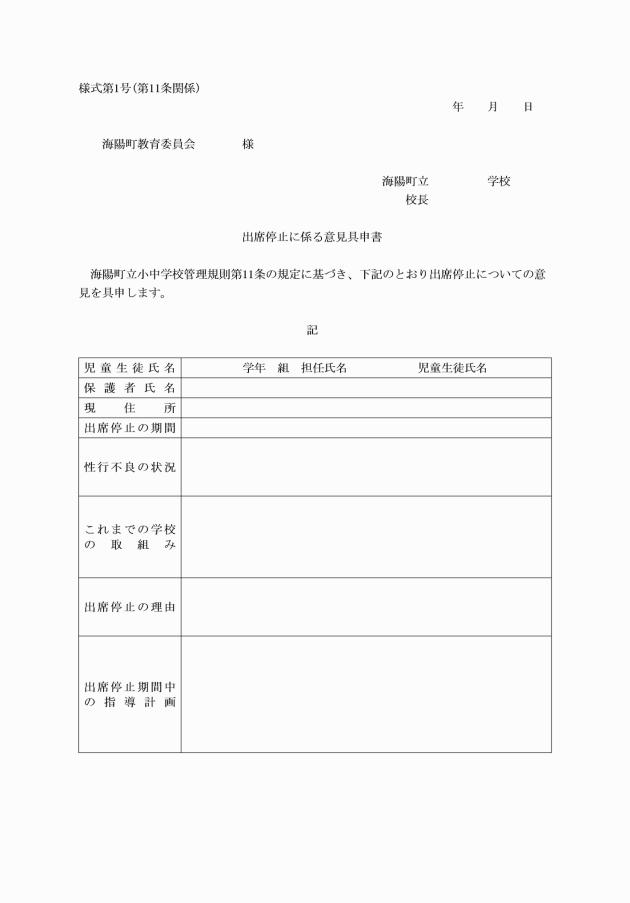

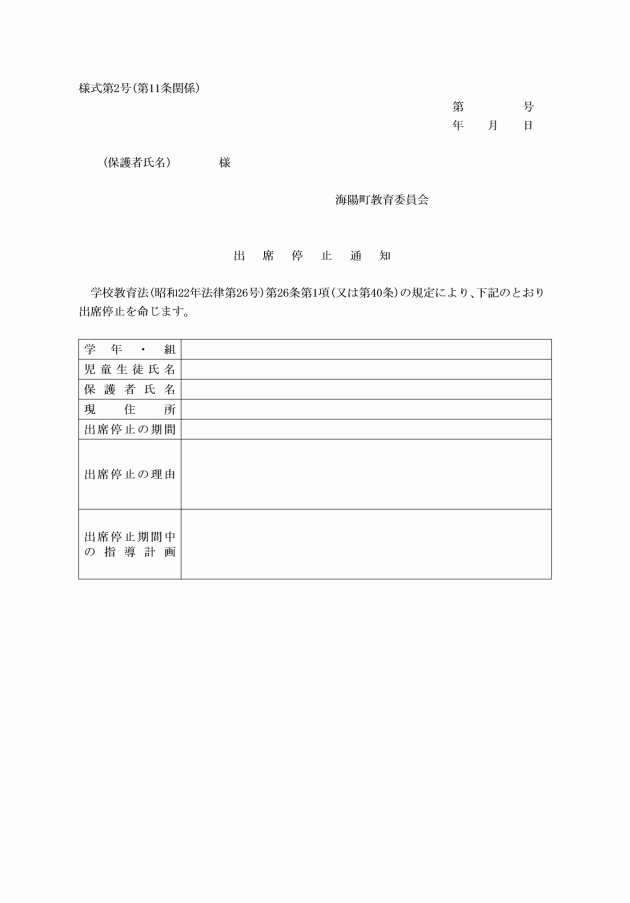

(教育委員会が行う出席停止の命令)

第11条 性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは、学校長は、教育委員会に対して報告又は出席停止に関する意見具申書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の聴取をするとともに、理由及び期間を記載した出席停止通知(様式第2号)を交付しなければならない。

3 教育委員会は、当該児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(学校長が行う出席停止の命令)

第12条 学校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「保健法」という。)第19条の規定に基づき、感染症疾患等集団活動に支障があると思われる疾患にかかり、又はそのおそれのある児童等に対し、出席の停止を命ずることができる。

2 学校長は、前項の出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者に出席停止の事由を説明するとともに、直ちにその旨を教育委員会に文書により報告しなければならない。

(原級留置)

第13条 学校長は、施行規則第57条の規定に基づき児童等の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが相当でないと判定したときは、当該児童等を原学年に留め置くことができる。

2 学校長は、前項の原級留置を行う場合は、あらかじめ保護者にその事由を説明するとともに、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(児童の最善の利益の考慮)

第14条 前3条の規定に基づく措置に当たっては、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)第3条第1項の「児童の最善の利益」が主として考慮されるものとする。

(児童等の意見を表明する権利)

第15条 前条の趣旨を踏まえ、学校長は、児童等の教育上の措置について必要があると認めるときは、児童等の意見を表明する機会の確保に関する規程を定めるよう努めなければならない。

2 前項による児童等の意見は、その年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

(事故の報告)

第16条 学校長は、児童等の非行、傷害、事故、集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事故が発生したときは、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭で報告し、後日に文書で報告するものとする。

(定例報告)

第17条 学校長は、次に掲げる事項について、教育委員会に報告するものとする。

(1) 不登校児童等に関する報告

(2) 行事予定表

(3) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(4) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

なお、「重大な交通違反」とは、次のとおりとする。

① 飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)

② 速度超過(時速30km以上、高速道路の場合は時速40km以上)

③ 無免許運転

④ 過去の違反による累積点数が6点以上となった場合

(出席督促を要する者の通知)

第18条 学校長は、令第20条の規定により、出席の督促を要する児童等について、速やかに教育委員会に通知するものとする。

(出席の督促)

第19条 教育委員会は、前条の通知を受けたときその他児童等の保護者が学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する義務を怠っていると認められるときは、その保護者に対して児童等の出席を督促しなければならない。

(児童生徒の忌引き等)

第20条 児童等の忌引き等に関する基準を次のとおり定める。

(1) 父母の祭日の場合における休暇は1日とする。

(2) 忌引きの場合は別表に定める期日の範囲内で必要と認める期間とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、葬祭のための旅行を必要とするときは、その往復に要する日数、また、特別の理由により忌引き日数を超えて休暇の必要がある場合は最小限度必要と認められる日数を加算することができるものとする。

(4) 前3号の忌引き又は祭日における休暇日数は、指導要録の「出席停止、忌引き等の日数」欄に記入する。

第5章 教材教具

(教材の選定)

第21条 学校は、児童生徒に使用させる教材については保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。

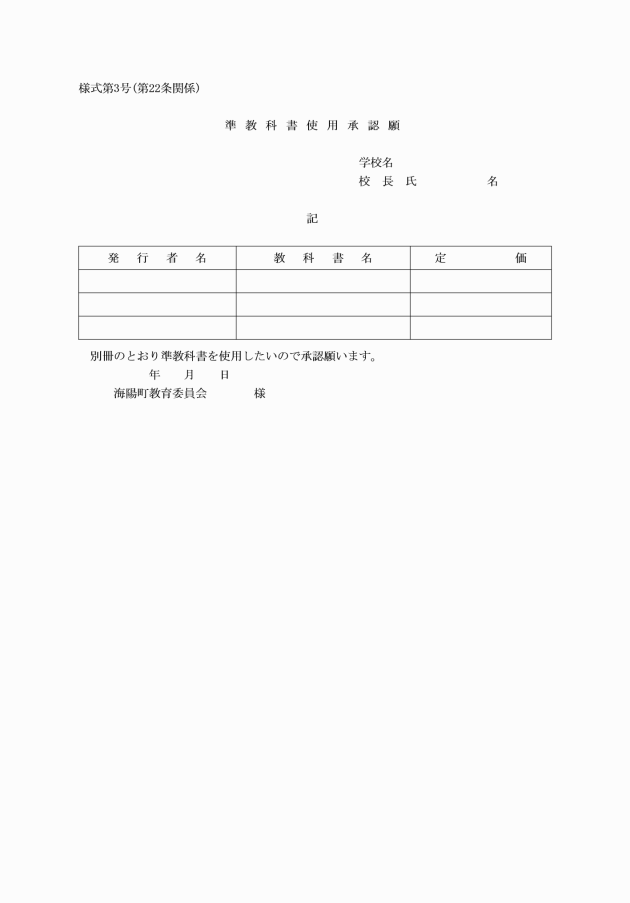

(準教科書の承認)

第22条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教材図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

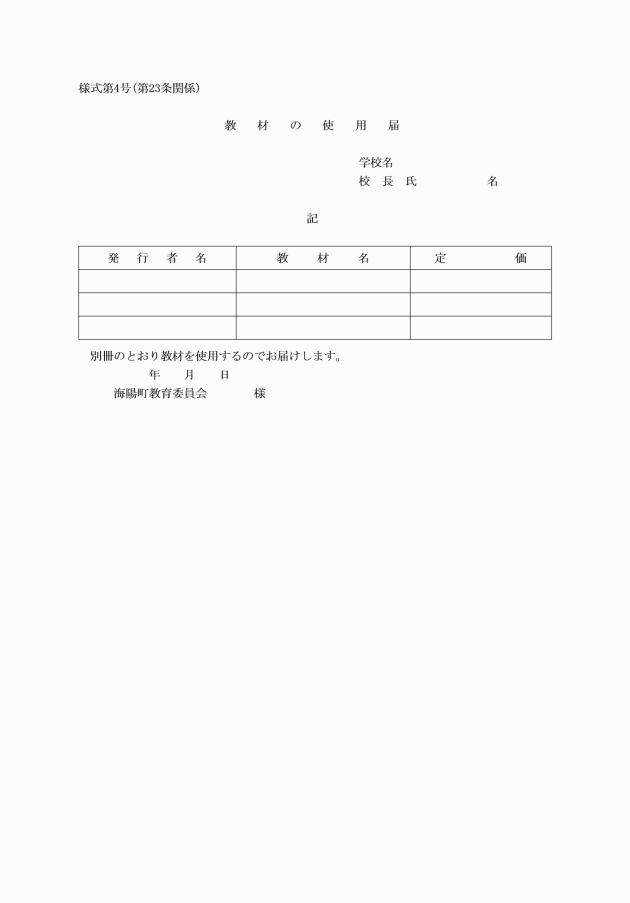

(教科書以外の教材の使用)

第23条 学校において、学年又は学級の児童生徒全部に対して教材として次のものを使用する場合は、あらかじめ学校長は教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他参考書

(2) 学習の過程又は休業中に使用する各種の学習帳、練習帳若しくは日記帳

(共同利用)

第24条 学校は、実験器具等の教材教具で高価なものについては、学校間の共同利用に努めなければならない。

第6章 組織編制

(職員)

第25条 学校には、法第37条(法第49条により準用する場合も含む。)に規定する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師(非常勤)、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、学校栄養職員(県費負担教職員の服務の監督等の基準に関する規則(平成12年徳島県教育委員会規則第5号。「以下県費負担教職員規則」という。)第2条第2項に規定する主査、主任、主任主事又は主事)、事務職員(県費負担教職員規則第2条第2項に規定する事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事)及びその他の職員を置くことができる。

(学校医等)

第26条 学校には、保健法第16条に基づき、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)を置く。

2 学校医等は、教育委員会が委嘱する。

(校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭の職務)

第27条 校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭は、次の職務をつかさどる。

(1) 校長は公務をつかさどる。

(2) 副校長は、校長を助け、命を受けて公務をつかさどる。

(3) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、命を受けて公務の一部をつかさどり、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(4) 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて公務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(5) 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(校長の職務代理・代行)

第28条 校長に事故がある場合又は校長が欠けた場合には、教育委員会の助言を受けて副校長又は教頭がその職務を代理・代行する。副校長又は教頭が2人以上置かれているときは、あらかじめ校長が指定する順序で、その職務を代理・代行する。

2 前項に規定する校長に事故がある場合は次のとおりとし、校長が欠けた場合とは校長が死亡又は退職したときとする。

(1) 長期海外旅行等により、校長の職務執行が著しく困難なとき。

(2) 長期の病気休暇等で校長から職務についての指示が得られないとき。

(3) 分限又は懲戒処分による停職又は休職等の理由で職務の執行ができないとき。

(4) その他校長から意思表示を求めることができないとき。

3 副校長又は教頭が校長の職務代理・代行をすることとなった場合は、代理・代行する者の氏名、代理・代行する理由、代理・代行する期間等を教育委員会に届け出るものとする。

(校長不在の場合の事務代決)

第29条 校長不在の場合は副校長が、校長及び副校長がともに不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決するものとし、教頭が2人以上置かれているときは、あらかじめ校長が指定する順序で、その事務を代決する。

2 副校長と教頭をともに置かない学校にあっては、あらかじめ校長が指定する教諭が、主幹教諭を置く学校にあっては、主幹教諭が、その事務を代決する。

3 校長、副校長及び教頭がいずれも不在の場合は、あらかじめ校長が指定する教諭が、主幹教諭を置く学校にあっては、主幹教諭が、その事務を代決することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、事務長が置かれている学校にあっては事務長が代決するものとする。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。

(校務分掌)

第30条 学校長は、所属職員をもって校務を分掌させる。

2 校務分掌に関しては、学校長が別に定めるものとする。

(主任等)

第31条 学校に教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任を置くことができる。

2 教務主任は、学校長の監督を受け、教務をつかさどる。

3 学年主任は、学校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は、学校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理する。

5 事務主任は、学校長の監督を受け、事務をつかさどる。

6 教務主任及び学年主任は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、事務主任は当該学校の事務職員のうちから学校長が命ずる。

第32条 小学校に、生徒指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、学校長の監督を受け、児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については、前条第6項を準用する。

第33条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、学校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は、学校長の監督を受け、生徒の進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第31条第6項の規定を準用する。

第34条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(職員会議)

第35条 学校には、学校長の職務の円滑な執行に資するため職員会議を置き、学校長はこれを主宰する。

2 職員会議の構成、運営等に関しては、学校長が別に定める。

(学校評議員)

第36条 学校には、開かれた学校づくりのために学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、学校長の求めに応じ、学校運営に関し、意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有する者のうちから、学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

第7章 職員

(勤務時間)

第37条 学校に勤務する職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、月曜日から金曜日までの間において1日につき7時間45分とする。

2 前項の規定にかかわらず、学校長は、学校の実態に応じ職員の1日の勤務時間帯を別に定めることができるものとする。

(1) 勤務時間(7時間45分)の始業及び終業時間帯

(2) 休憩時間(60分)の時間帯

3 学校長は、職員の勤務時間について、前項の基準以外で定めた場合は速やかに教育長に届け出なければならない。

4 学校長は、必要に応じ職員に対して時間外勤務を命ずることができる。

(週休日)

第38条 職員の週休日は、毎日曜日及び土曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、職員が日曜日、土曜日に勤務する場合は、別の曜日(日曜日、土曜日及び休日を除く。)を週休日とする。

(勤務時間の割振り)

第39条 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、学校運営の必要に応じて学校長が定める。

2 海陽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年海陽町条例第33号)第5条に基づく週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振りの変更は、学校長が行う。

(学校教育職員の業務量の適切な管理)

第40条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月、及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(休暇)

第40条の2 職員の休暇については、あらかじめ学校長に請求しなければならない。この場合において、休暇の日数が引き続き7日以上にわたるときは、学校長はあらかじめ教育委員会に届け出るものとし、1月以上にわたるときは、教育委員会の指示を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校長の休暇については、あらかじめ教育委員会に請求しなければならない。

3 前2項の場合において、非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に承認の得られなかった場合においては、職員は学校長に、学校長は教育委員会にその事由を具して速やかに届け出なければならない。

4 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて願い出なければならない。

(出張)

第41条 職員の出張は学校長が命ずる。ただし、県外出張のとき、又は出張の期間が引き続き1月以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 学校長の出張が5日以上にわたる場合は、前項のただし書の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(研修)

第42条 職員は、授業に支障のない限り、学校長の承認を受けて、勤務場所を離れて本務に資する研修を行うことができる。

(職員の私事旅行)

第43条 職員は、私事により、海外旅行及び県外に1泊以上の旅行をしようとするときは、あらかじめ学校長に届け出なければならない。

2 学校長は、前項の規定に基づく届出のうち海外旅行については、教育委員会に届け出るものとする。

3 学校長は、海外旅行及び県外に1泊以上の旅行をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。この場合において、海外旅行については教育委員会の承認を得るものとする。

(学校長の意見具申権)

第44条 学校長は、所属教職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出るものとする。

2 教育委員会は、前項の学校長の意見を尊重するものとする。

3 教育委員会は、学校長の申し出た意見を処理した結果について、学校長に報告するよう努めるものとする。

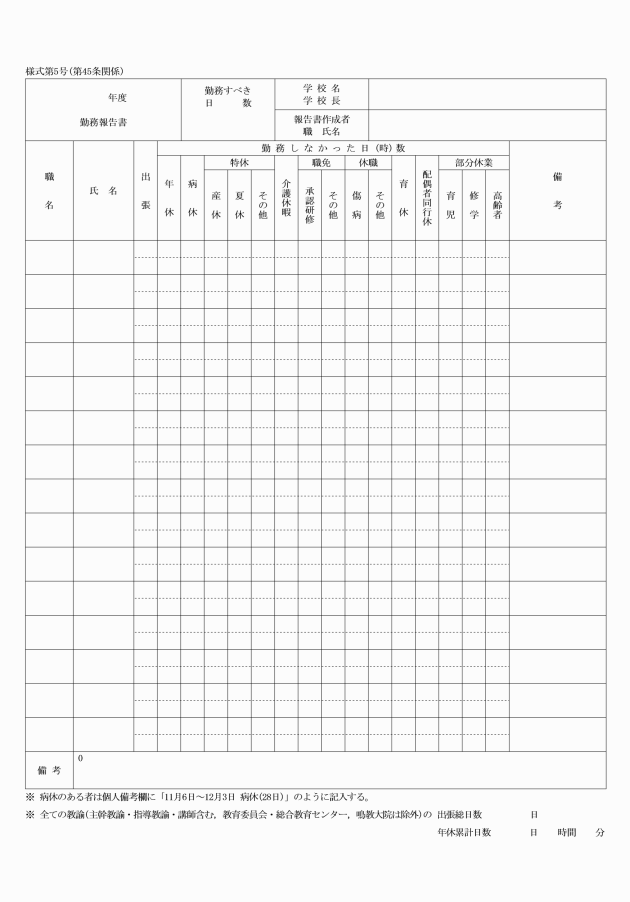

(勤務報告)

第45条 学校長は、年度ごとに、職員の休暇、出張等勤務状況を、職員勤務報告書(様式第5号)により、翌年の4月20日までに教育委員会に報告しなければならない。

第8章 施設設備の管理

(学校施設の管理規則)

第46条 学校長は、学校の施設設備を常に最良に保持するよう維持管理に努めなければならない。ただし、海陽町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成18年海陽町教育委員会規則第22号)の規定に基づく、学校施設の開放事業の実施中に係る維持管理については、この限りでない。

(施設設備の亡失又は損傷)

第47条 学校長は、学校の施設設備が亡失し、又は損傷した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、重要なものを廃棄処分する場合は教育委員会の承認を得なければならない。

2 施設備品については校外貸出しは、教育委員会の承認を受けなければならない。

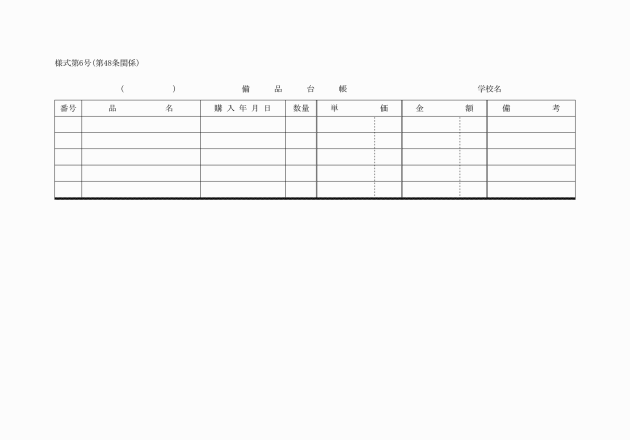

(管理簿備品台帳)

第48条 学校長は、施設設備の管理簿備品台帳を作成しなければならない。

2 管理簿台帳は、備品台帳(様式第6号)による。

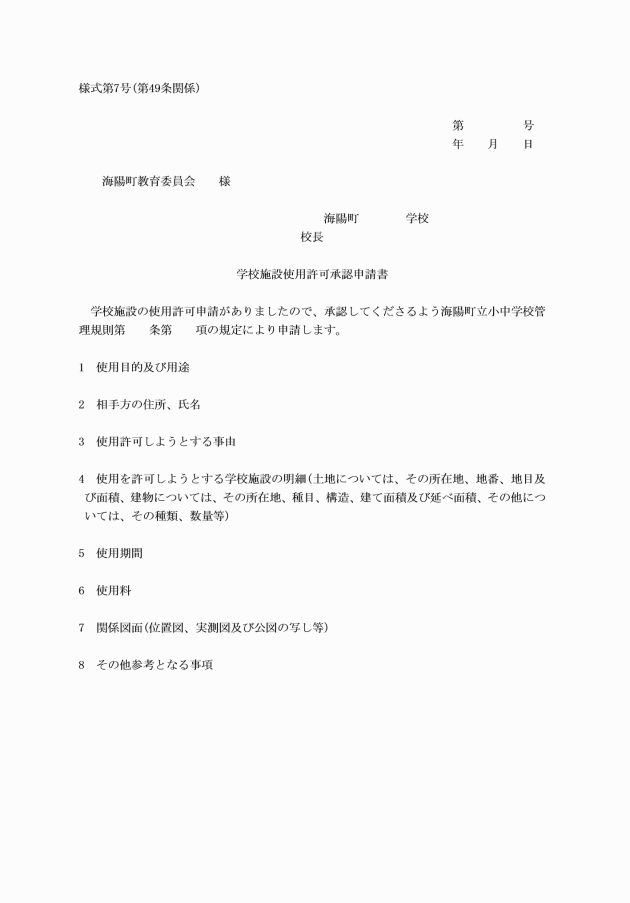

(学校施設の使用許可)

第49条 学校長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第2項の規定により、学校の施設設備(以下「学校施設」という。)の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。ただし、海陽町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の規定に基づく小学校及び中学校の施設の開放に関する許可については、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合

(2) 生徒等学校を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(3) 町の学術調査、研究、町の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させる場合

(4) 電気、水道又はガス供給事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

(5) 災害その他緊急事態の発生により学校施設を応急施設として短期間使用させる場合

(6) その他町の事務、事業等の遂行上やむを得ないと認められる場合

(使用許可期間)

第51条 学校施設の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、必要に応じて更新することができる。

(許可の条件)

第52条 学校施設の使用の許可には、使用目的、使用期間のほか、次に掲げる事項をその許可の条件として付さなければならない。ただし、特に必要でないと認めたものについては、その一部を省略することができる。

(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、町に対してその補償を求めないこと。

(2) 使用の許可を受けた学校施設を他に転貸し、又は担保にしてはならないこと。

(3) 学校長の承認を受けた場合のほか、使用施設を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと及び承認を受けて使用施設の原形を変更した場合においては、必要に応じ当該使用者に使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復させることができること。

(4) 使用者は、善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、使用施設を故意又は重大な過失により荒廃させ、損傷し、又は滅失し、その他使用許可の条件に違反する行為があったときは第1号の規定によりその許可を取り消すほか、学校長は、その損害の補償を要求することができること。ただし、原状に回復したときは、その損害の補償を免除することがあること。

(5) 電話、電気、ガス及び水道等の費用は、使用者が負担するものであること。

(6) 使用者が使用施設を返還する場合において、当該使用施設に投じた修繕費等は、町に対し請求することができないこと。

(7) その他必要と認める事項

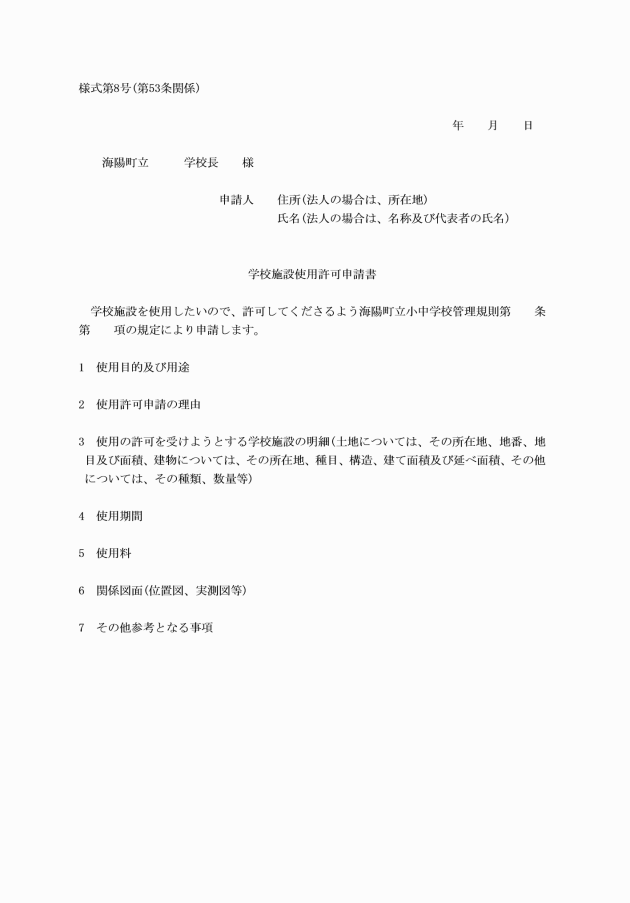

(許可の手続)

第53条 学校長が、学校施設の使用を許可しようとするときは、当該学校施設について使用の許可を受けようとする者から学校施設使用許可申請書(様式第8号)を提出させ、内容を調査の上、適当と認めるときは、学校施設使用許可指令書を交付してその使用を許可するものとする。

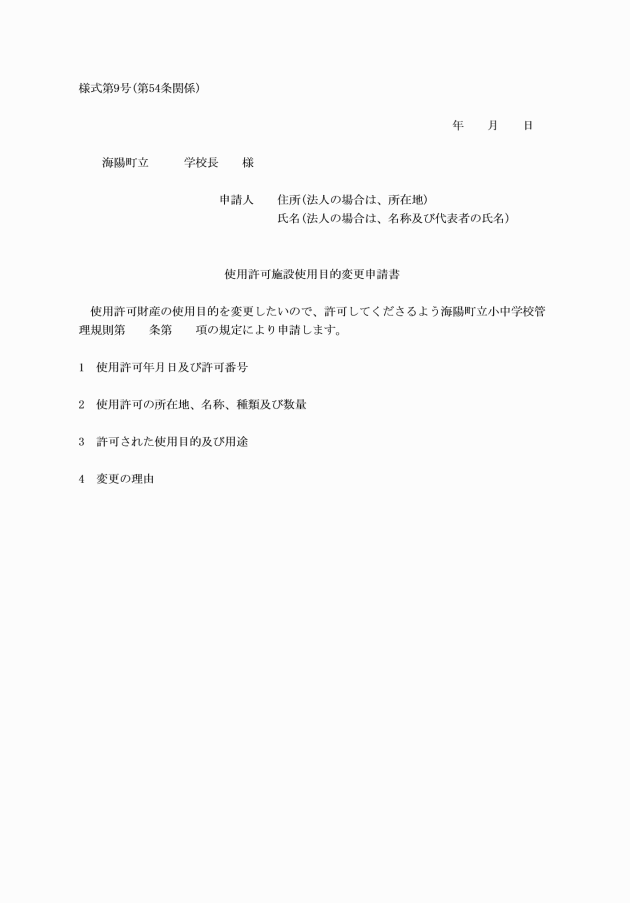

(1) 使用目的の変更 使用許可施設使用目的変更申請書(様式第9号)

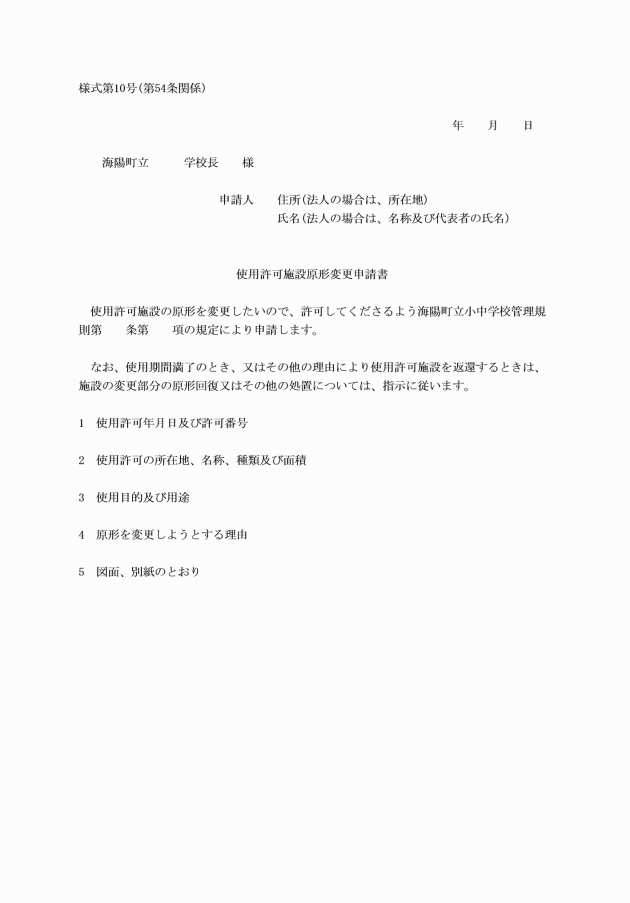

(2) 原形の変更 使用許可施設原形変更申請書(様式第10号)

(使用施設の返還)

第55条 学校長は、使用許可の期間が満了したとき、又は使用許可の取消しをしたときは、使用者立会いの上、当該施設について異状のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

(学校施設使用許可台帳)

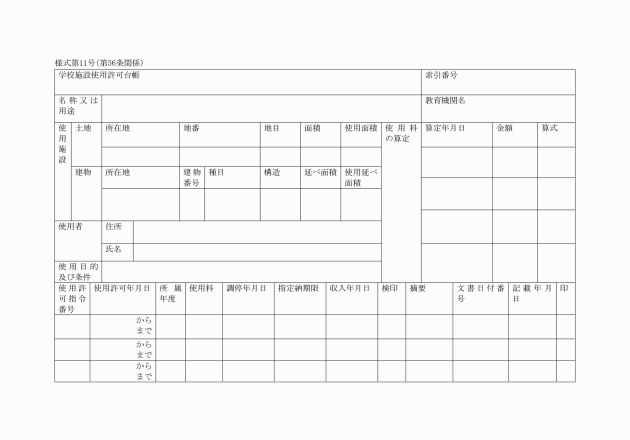

第56条 学校長は、学校施設の使用を許可したとき、学校施設使用許可台帳(様式第11号)を直ちに2部作成しなければならない。ただし、30日未満の使用期間のものについては、この限りではない。

2 学校長は、前項の規定により作成した学校施設使用許可台帳のうち、1部を教育長に提出しなければならない。

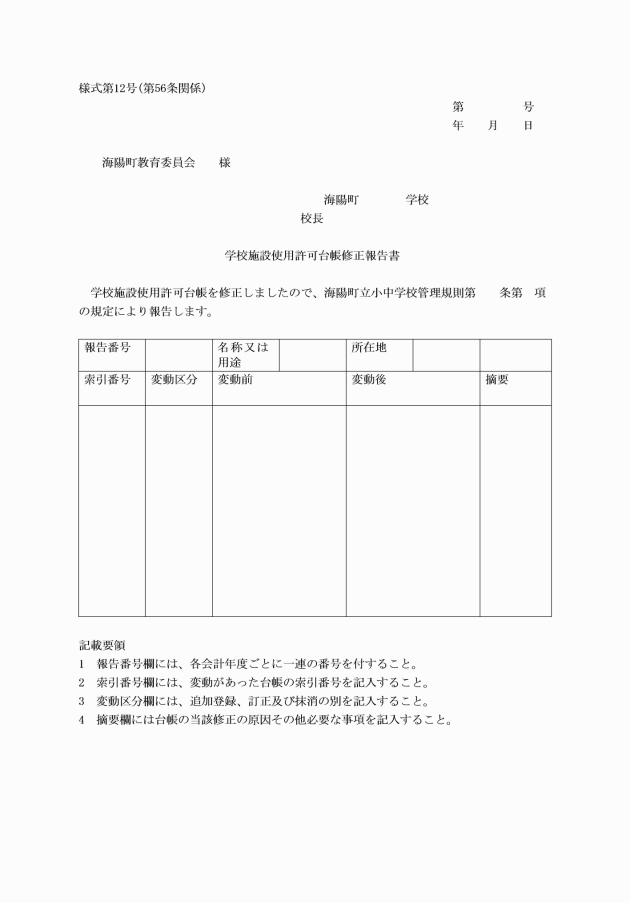

3 学校長は、学校施設使用許可台帳に記載されている学校施設について、変動があったときは、直ちに学校施設使用許可台帳を修正するとともに、学校施設使用許可台帳修正報告書(様式第12号)を教育長に送付しなければならない。

(防火警備)

第57条 学校長は、学校の防火及び警備について責任者を定める等、常にこれに対する措置を講じておかなければならない。

2 学校長は、防火訓練及び消防設備の点検を定期的に実施しなければならない。

(危機管理)

第58条 学校長は児童等の事故等の予防に努めるとともに、事故発生時における対処についてあらかじめその方法を定めておかなければならない。

2 学校長は、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童等の避難及び管理について職員のとるべき処置等について、あらかじめ訓練しておかなければならない。

(日直及び宿直)

第59条 日直及び宿直員は、学校長が命ずる。

2 日直及び宿直員は、学校の施設、設備、書類等の保全、盗難の予防、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

(1) 学校沿革誌及び卒業証書授与原簿 永久

(2) 公文書綴及び学校において定めた規定 5年

(3) 当直日誌 3年

第9章 補則

(その他)

第61条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町立学校管理規則(平成13年海南町教育委員会規則第5号)、海部町立学校管理規則(平成13年海部町教育委員会規則第2号)又は宍喰町立学校管理規則(昭和36年宍喰町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月17日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月24日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和5年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

忌引

死亡した者 | 日数 | |

血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |

2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |

2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |

3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |