○海陽町区域運行型デマンド交通条例施行規則

令和6年12月24日

規則第16号

(趣旨)

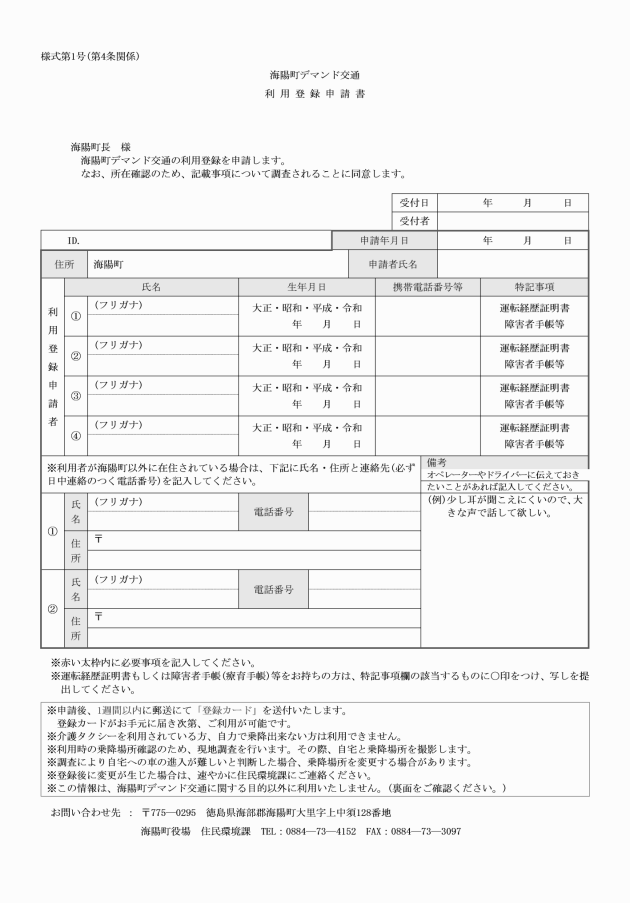

第1条 この規則は、海陽町区域運行型デマンド交通条例(令和6年海陽町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行日等)

第2条 条例第3条第2項の規定で定める海陽町区域運行型デマンド交通(以下「デマンド交通」という。)の運行日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から1月3日までの日

2 運行時間については、午前8時から午後5時発の予約便までとする。

3 前項の規定について、町長が必要と認めた場合は、臨時的に変更することができる。

(乗降場所)

第3条 デマンド交通の乗降場所は、町長の定めるものとし、必要に応じて標識を設置するものとする。

2 乗車予約は、利用しようとする日の7日前から乗車30分前までの間に、運行事業者にしなければならない。

3 前項の規定による予約の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

4 予約の申込みを変更又は取消しをする場合は、すみやかに運行事業者に連絡をしなければならない。

(運行の制限等)

第5条 町長は、天災その他やむを得ない事由による運行上の支障がある場合には、運行区間の制限若しくは運行の停止又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。

(手回り品の持込み制限)

第6条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第52条に掲げる物品のほか、次に掲げる制限を超える物品を車内に持ち込むことができない。

(1) 総重量10キログラム

(2) 総容量0.027立方メートル(概ね縦30cm×横30cm×高さ30cm)

(3) 長さ1メートル

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

(1) 当該運送が条例及びこの規則によらないものであるとき。

(2) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(3) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

(4) 利用者が乗務員の運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。

(5) 利用者が酒気を帯びた者、車内を汚染するおそれのある服装をした者等であって、他の利用者の迷惑となるおそれのあるとき。

(6) 利用者が保護者又はこれに類する者に随伴されていない幼児であるとき。

(7) 利用者が付添人又は介護人を伴わない重病者(精神又は身体に障がいがある者であって付添い又は介護を必要とする者をいう。)であるとき。

(8) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する1類感染症、2類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とする者に限る。)の患者(これらの患者と見なされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者であるとき。

3 乗務員は、利用者の手回り品のなかに第5号の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、利用者に対し手回り品の内容の明示を求めることができる。

4 乗務員は、第3項の規定による求めに応じない利用者に対して、その手回り品の持込みを拒絶することができる。

(利用料金)

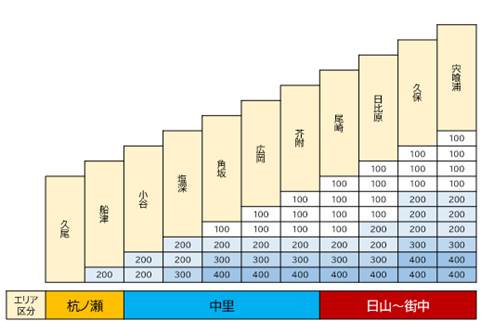

第8条 デマンド交通の利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免)

第9条 利用料金を減免することができる者は次に掲げるとおりとし、減免の額は利用料金の2分の1とする。ただし、未就学児(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)に就学するまでの者をいう。)に係る利用料金は、無料とする。

(1) 小学生(小学校等に就学している者をいう。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳(都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害された者に対して支給される手帳をいう。)の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者

(6) 海陽町内に住民票がある者のうち、運転免許の全部を自主返納した満65歳以上の者

2 前項各号に掲げる者の利用料金の減免は、当該する者であることを証するものの提示があれば、これを行うものとする。

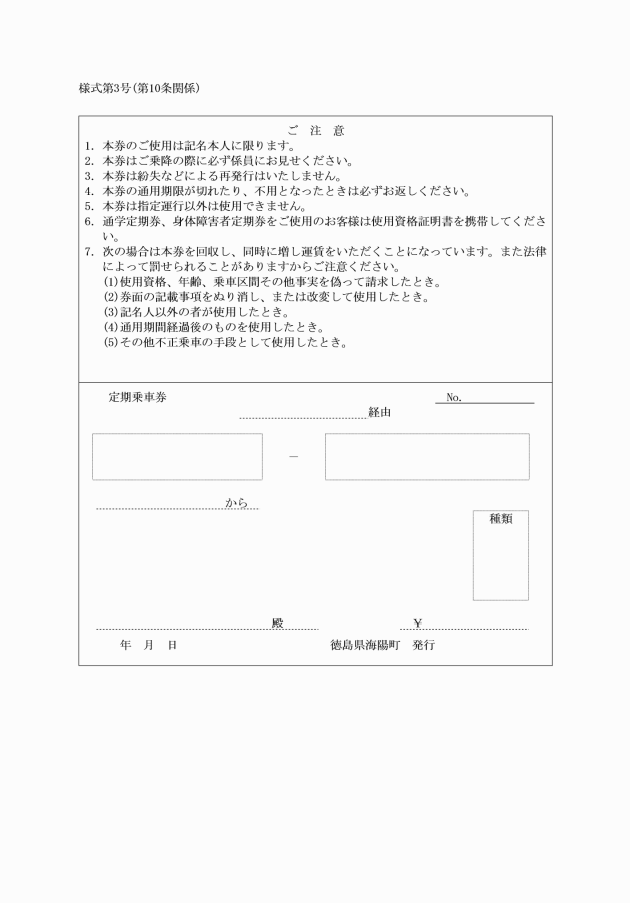

2 定期乗車券は、通勤定期乗車券と通学定期乗車券の2種類とし、それぞれ1箇月、3箇月、6箇月の期間について発行する。

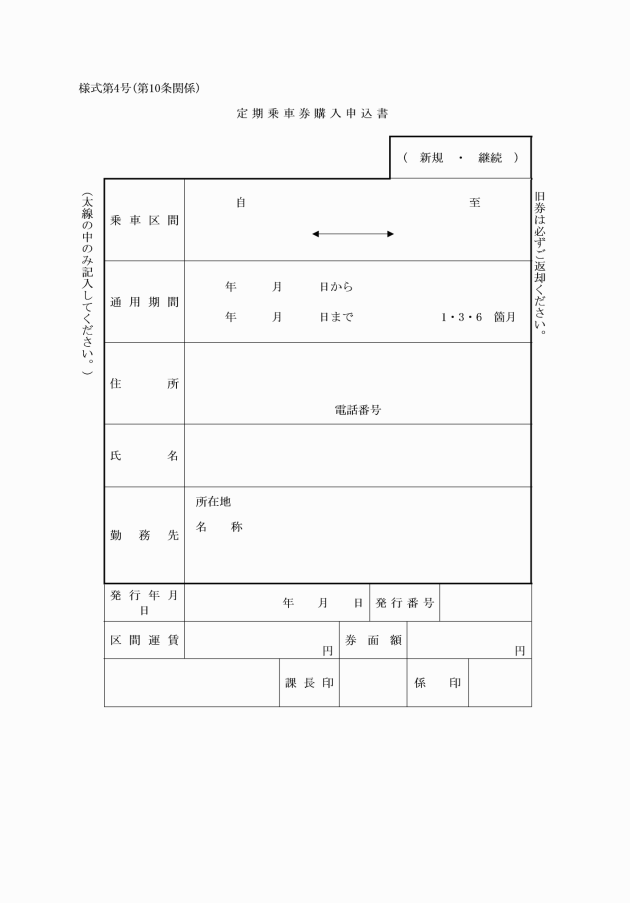

3 通勤定期乗車券を購入しようとする者は、定期乗車券購入申込書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

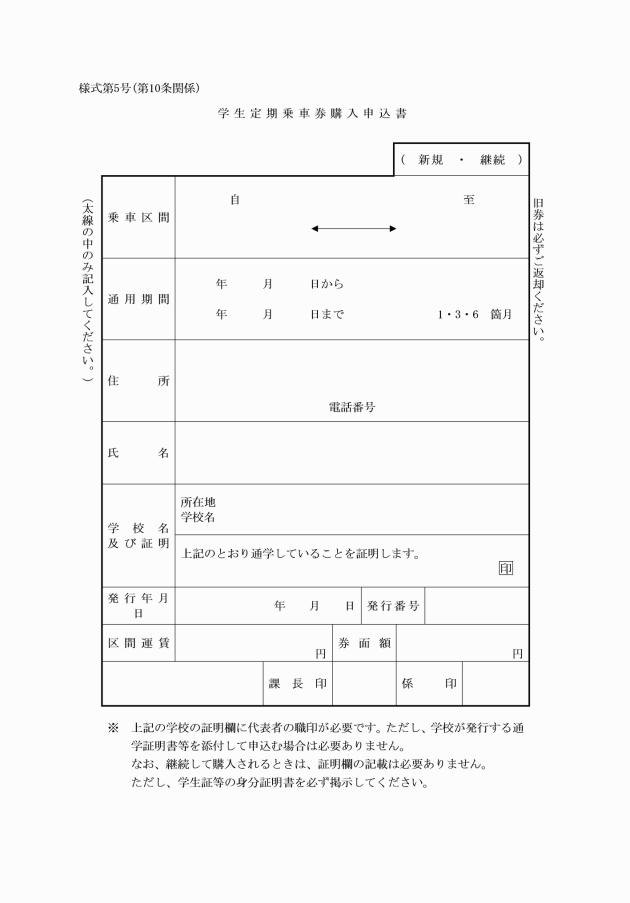

4 通学定期乗車券を購入しようとする者は、学生定期乗車券購入申込書(様式第5号)に旅客が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同法第83条に規定する各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受ける同法第2条第2項に規定する認定こども園に通学又は通園する者であることを証明する書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

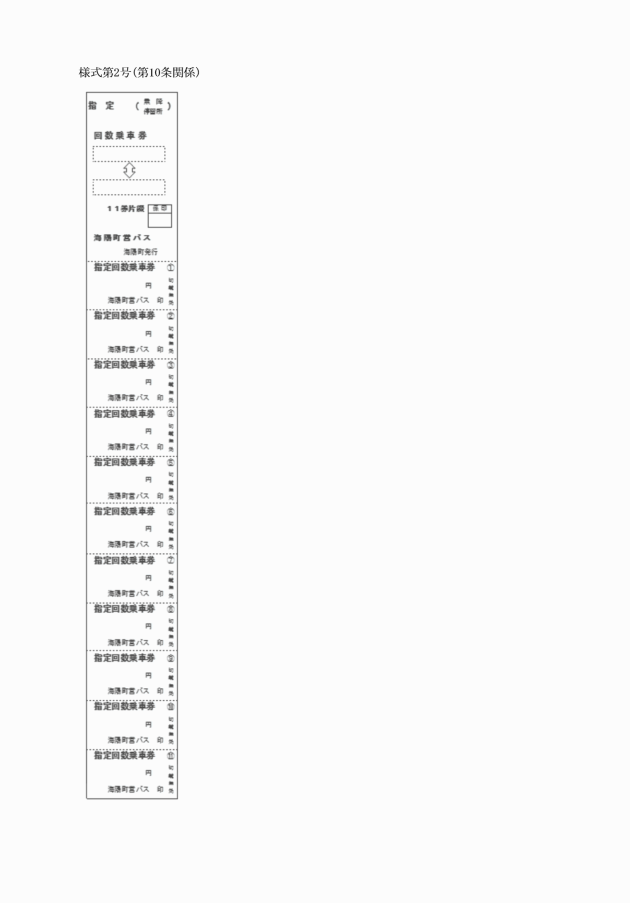

5 第1項の回数乗車券及び定期乗車券は、原則として再交付しない。ただし、災害その他の事故により紛失した場合であってその滅失の事実を証明することができるものがあるときは、旅客の請求により、原券と同一の効力を有する新券を発行することができる。

6 回数乗車券及び定期乗車券を不正に利用した場合は、これを無効とし、回収すること並びに割り増した利用料金を、徴収することができる。

(利用者に関する責任)

第11条 町長は、デマンド交通によって利用者を死亡又はその身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、町長及び乗務員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害があったことが証明されたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、町長の利用者に対する責任は、利用者の乗車のときに始まり、下車をもって終わる。

(手回り品に関する責任)

第12条 町長は、その運送に関し乗務員の過失による場合のほか、利用者の手回り品その他身の回り品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。

(異常気象時等における措置に関する責任)

第13条 町長は、天災その他町の責めに帰することができない事由により運送の安全の確保のため一時的に運行中止又はその他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害は賠償する責めを負わないものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和7年2月3日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

附則(令和7年12月22日規則第23号)

この規則は、令和8年1月5日から施行する。

別表(第8条関係)