○海陽町立幼稚園型認定こども園条例施行規則

令和7年2月3日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町立幼稚園型認定こども園条例(令和6年海陽町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 保育認定子ども 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定こどもをいう。

(3) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

(4) 保育短時間認定 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

(定員)

第3条 認定こども園を構成する教育認定子ども及び保育認定子どもの定員は、次に掲げる人数とする。

名称 | 認定区分 | 定員 |

海陽町立 かいようこども園 | 教育認定子ども | 15名 |

保育認定子ども | 75名 |

(開園時間並びに教育時間及び保育時間)

第4条 認定こども園の開園時間は午前7時30分から午後6時30分までとする。

2 教育認定子どもに対する認定こども園における教育時間は、午前8時30分から午後2時までとする。

3 保育認定子どもに対する認定こども園における保育時間は、保育標準時間認定を受けた者にあっては午前7時30分から午後6時までとし、保育短時間認定を受けた者にあっては午前8時30分から午後4時30分までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、教育委員会が認めるときは、教育時間又は保育時間を延長し、又は短縮することができる。

(学期)

第5条 認定こども園の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 認定こども園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日

(4) 12月29日から12月31日まで

2 前項に規定するもののほか、教育認定子どもに係る認定こども園の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(4) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会必要があると認めるときは、認定こども園の休業日を変更し、又は臨時に認定こども園の休業日を設けることができる。

(職員)

第7条 認定こども園に園長及び教諭を置く。

2 認定こども園には前項に規定するもののほか、主幹教諭、主任教諭、主席、教育保育専門員、助教諭、教育保育支援員、事務職員その他必要な職員を置くことができる。

3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 主幹教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。

5 主任教諭及び主席は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

6 教諭、教育保育専門員、助教諭及び教育保育支援員は、園児の教育及び保育をつかさどる。

7 事務職員は、事務に従事する。

8 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれの業務に従事する。

(入園の承認等)

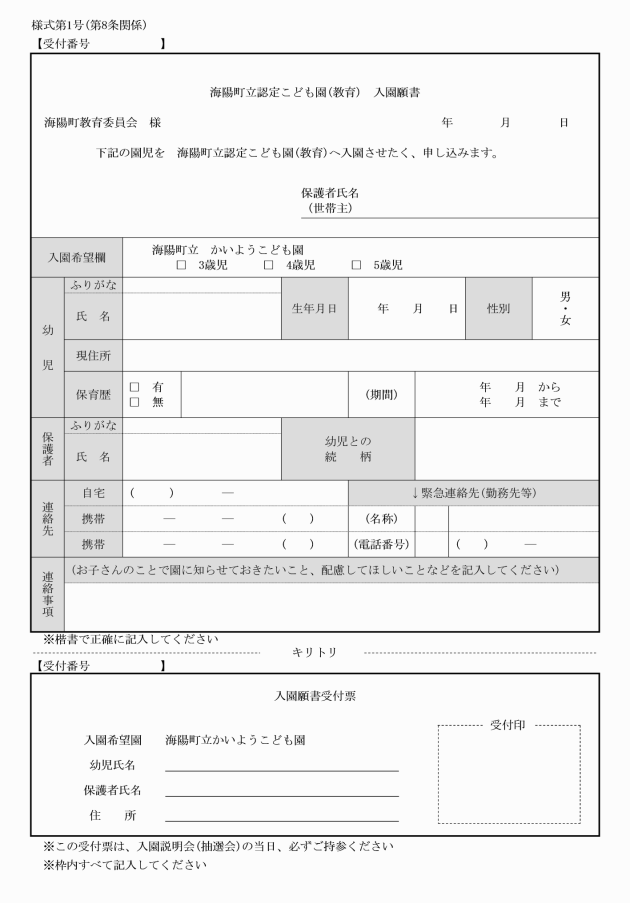

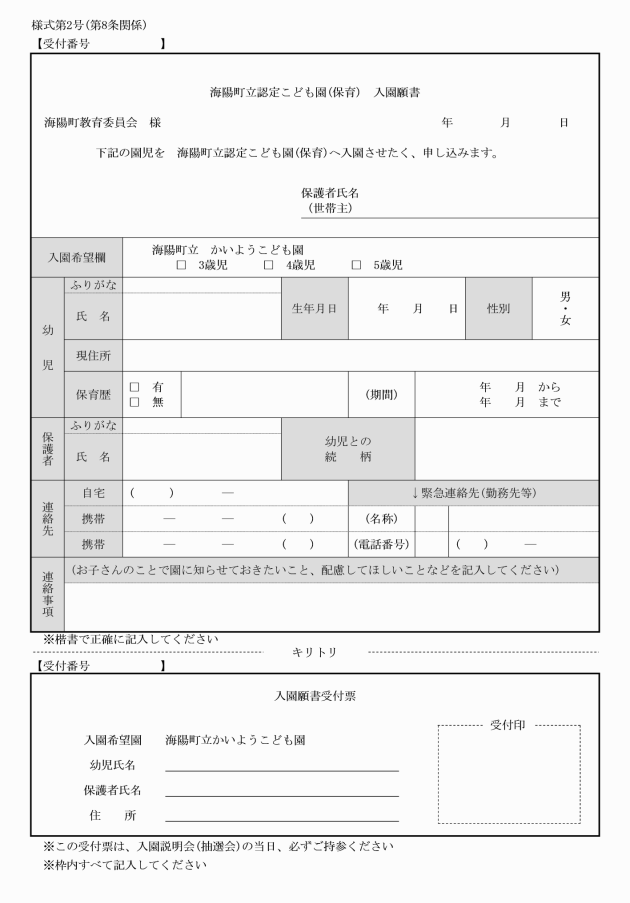

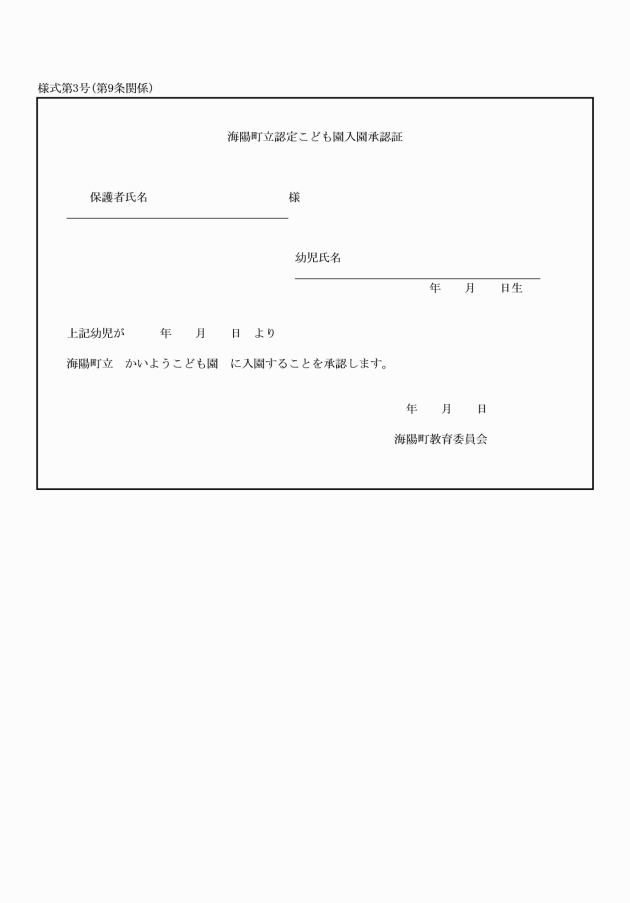

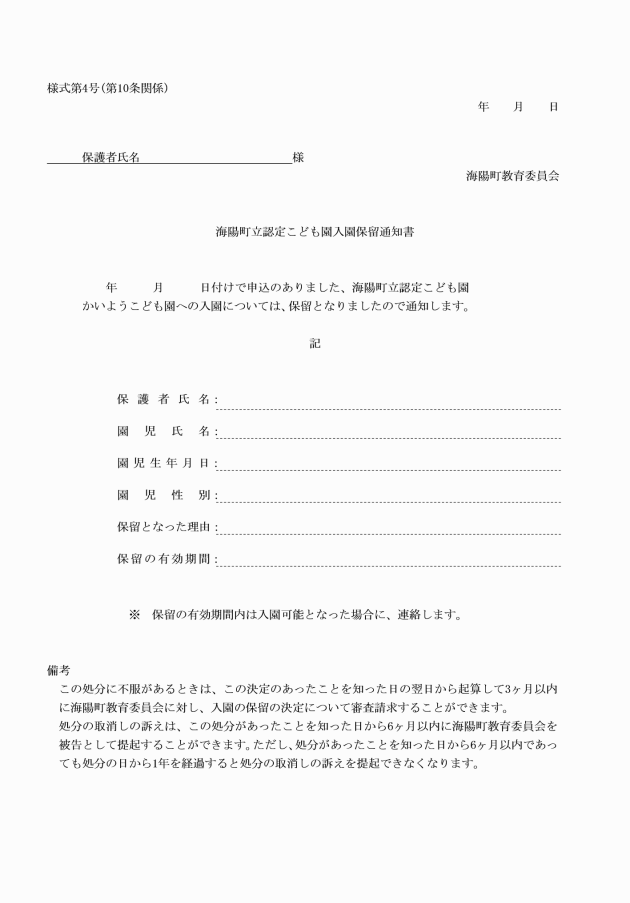

第9条 教育委員会は、教育願書の提出があったときは、適切な選考を行い、入園を承認するときは、海陽町立認定こども園入園承認証(様式第3号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、認定こども園において教育を受けることを希望する当該選考に係る幼児の数が当該認定こども園の定員を超える場合その他適切な教育の利用が困難となる場合は、抽選により選考するものとする。

3 教育委員会は、保育願書の提出があったときは、入園を承認するときは、海陽町立認定こども園入園承認証により通知するものとする。

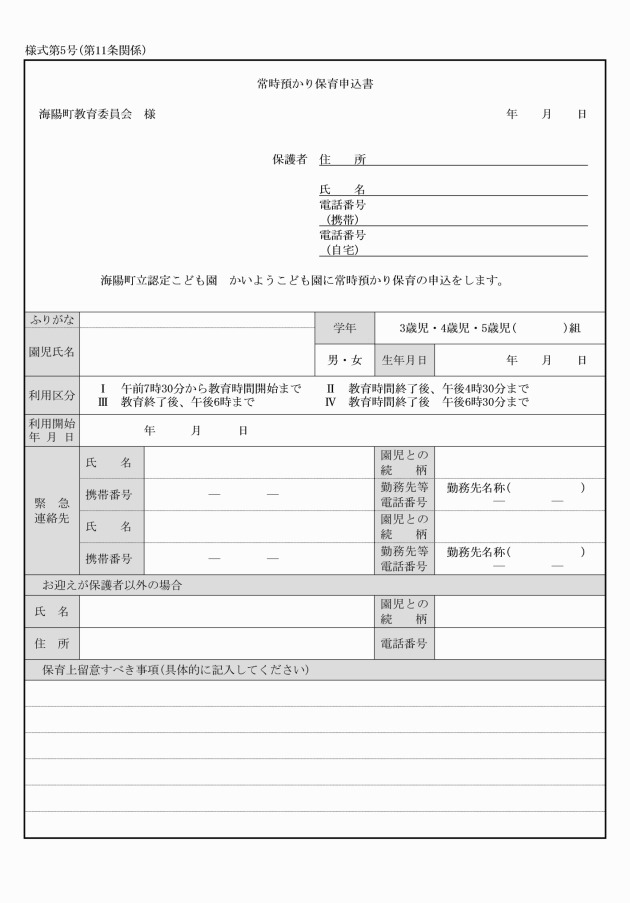

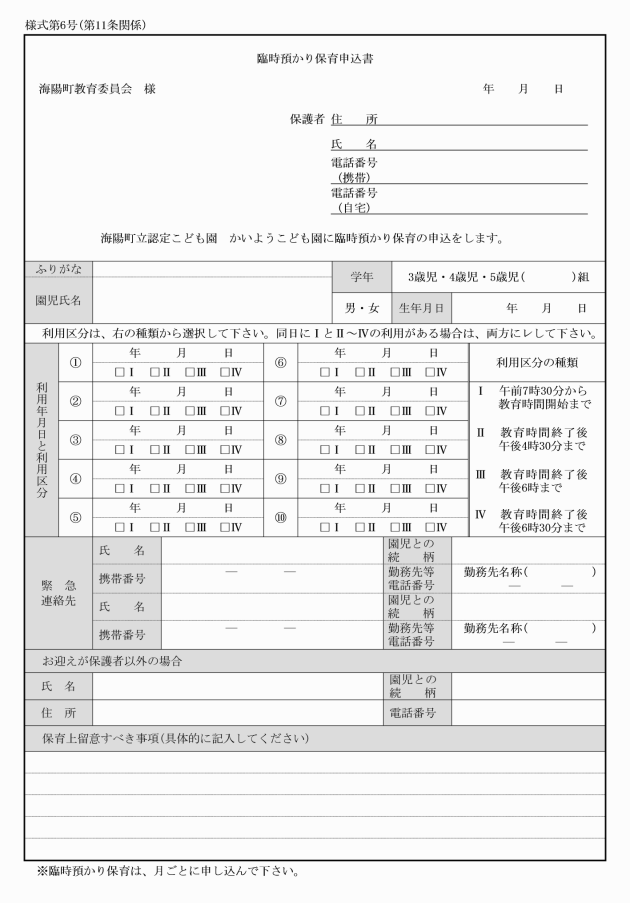

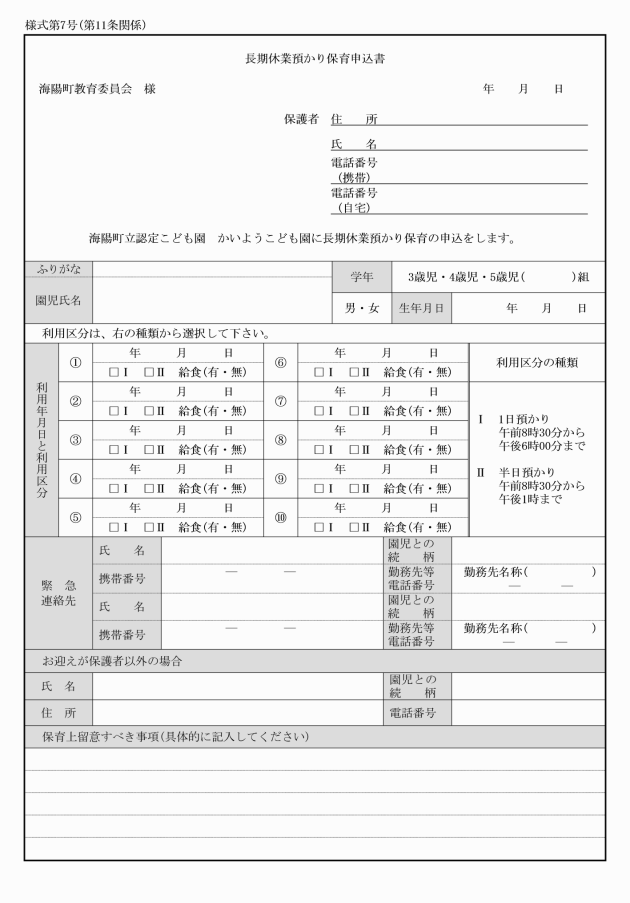

(預かり保育の申込手続)

第11条 常時預かり保育を利用しようとする保護者は、常時預かり保育申込書(様式第5号)を、利用しようとする月の前月25日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 臨時預かり保育を利用しようとする保護者は、臨時預かり保育申込書(様式第6号)を利用日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

3 長期休業預かり保育を利用しようとする保護者は、長期休業預かり保育申込書(様式第7号)を利用しようとする月の前月25日までに教育委員会に提出しなければならない。

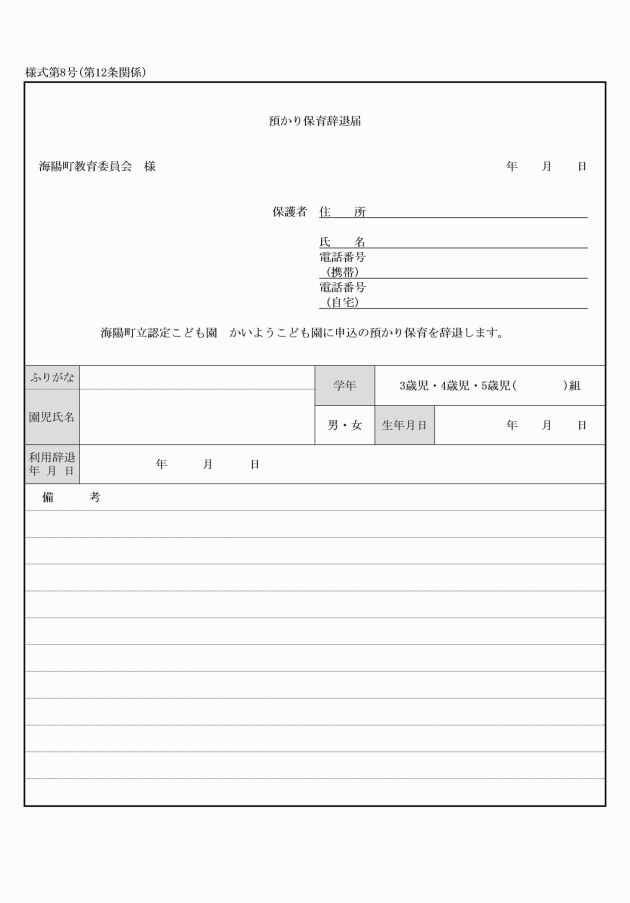

(預かり保育の辞退)

第12条 預かり保育の許可を受けた者が辞退するときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 預かり保育辞退届(様式第8号)を教育委員会に提出すること。

(2) 未納の預かり保育料(月の途中に預かり保育を辞退する場合にあっては、当月分の預かり保育料を含む。)を納付すること。

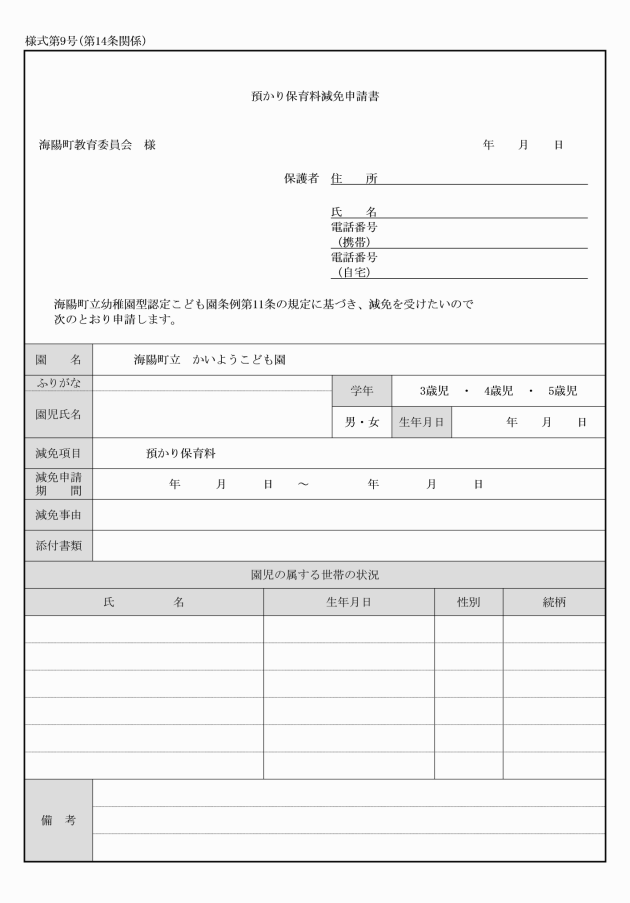

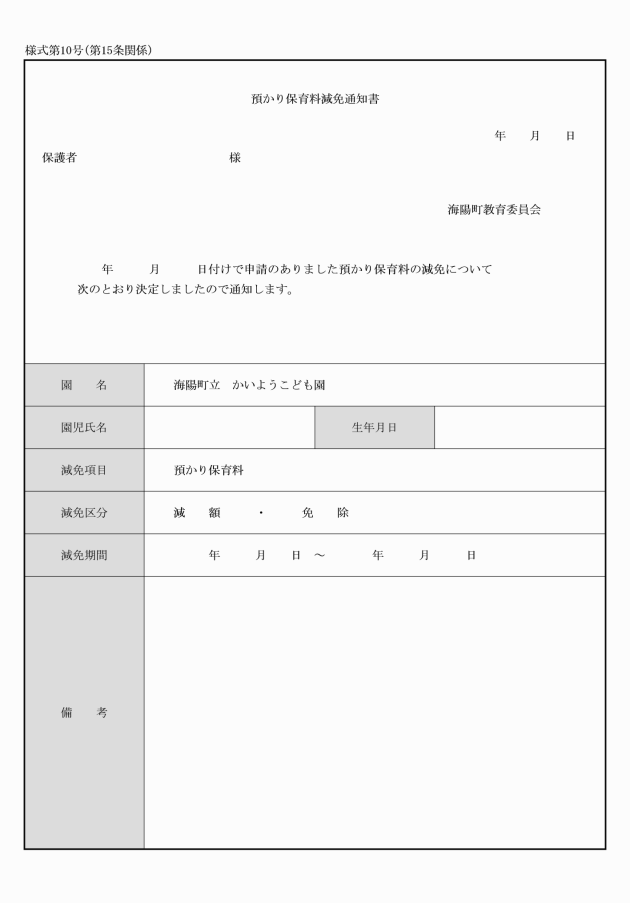

(預かり保育料の減免)

第13条 教育委員会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者で、預かり保育料を負担することが困難な者に対しては、預かり保育料を減免することができる。

(減免の申請)

第14条 預かり保育料の減免を受けようとする者は、預かり保育料減免申請書(様式第9号)及び減免事由を証明する書類を教育委員会に提出しなければならない。

2 預かり保育料の減免は、その事由が発生した日の翌月(事由が発生した日が、その月の1日であるときは当該月)から行う。

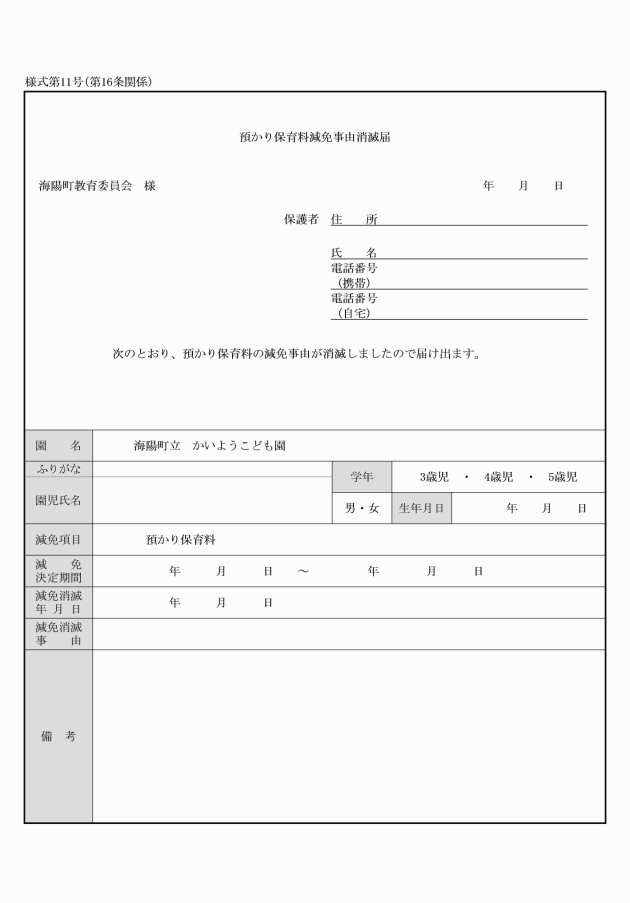

(減免事由の消滅)

第16条 預かり保育の減免を受けている者は、減免を受けた事由が消滅したときは、直ちに預かり保育料減免事由消滅届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、減免を受けた期間の満了と同時にその事由が消滅したときは、この限りでない。

2 減免事由が消滅した場合の預かり保育料は、その事由が消滅した日の属する月の前月分まで行う。

(減免の取消)

第17条 教育委員会は、預かり保育料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該減免を取り消し、減免した預かり保育料の全部又は一部を徴収することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたとき。

(2) 減免の事由が消滅したにもかかわらず、預かり保育料減免事由消滅届を提出しなかったとき。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、認定こども園における教育又は保育の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園への入園、預かり保育の利用に関する手続その他の必要な行為は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)前においても、この規則の相当規定の例により行うことができる。